Fakultät Elektrotechnik und Informatik

Die Funktionsweise komplexer Geräte, Maschinen und technischer Anlagen begeistert Sie und am liebsten möchten Sie direkt etwas Eigenes erschaffen? Dieser Studiengang bietet Ihnen eine Ausbildung für den perfekten Einstieg als Ingenieur:in!

| Abschluss | Bachelor of Engineering & Berufsabschluss als Mechatroniker:in (dual) |

|---|---|

| Studienbeginn | Wintersemester |

| Bewerbungszeitraum Wintersemester | 01. Juni bis 15. Juli |

| Regelstudienzeit | 7 Semester |

| Credits | 210 |

| Akkreditiert | |

| Zulassungsbeschränkt | Ja |

| Zulassungsvoraussetzungen |

|

| Unterrichtssprache | Deutsch |

| Fakultät/Institution | Fakultät Elektrotechnik und Informatik |

| Auslandsaufenthalt | Optional |

| Studienform | internationales Studium optional, duales Studium optional |

Der Studiengang Automatisierung/Mechatronik (ATMECH) gliedert sich in die beiden Profile Automatisierung und Mechatronik. Während im Profil Automatisierung der Fokus auf der Entwicklung und Steuerung industrieller Roboter- und Automatisierungssysteme gelegt wird, liegt der Schwerpunkt im Profil Mechatronik in der rechnerunterstützten Entwicklung von Systemen aus Mechanik, Elektronik und Software.

Der Studiengang Automatisierung/Mechatronik kann sowohl in einer klassischen, in einer dualen wie auch in einer internationalen Variante studiert werden. Während in der klassischen Variante die Lehrinhalte praxisnah an der Hochschule in Form von seminaristischen Unterrichtseinheiten, Übungen und Laboren vermittelt werden, ist die duale Variante um einen Ausbildungsteil innerhalb eines kooperierenden Partnerunternehmens und die internationale Variante um ein einsemestriges Auslandsstudium ergänzt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiengangs Automatisierung/Mechatronik können Sie in einem breiten Feld von Branchen arbeiten – von der Automobilindustrie über Luft- und Raumfahrt bis hin zur Energie- und Medizintechnik. Typische Einsatzgebiete sind:

Durch die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und die praxisorientierte Ausbildung bereits während des Studiums haben unsere Absolvent:innen exzellente Berufsaussichten. Viele steigen direkt in Ingenieurpositionen ein, andere nutzen das Studium als Sprungbrett für einen Master oder eine Promotion.

© HSB - Nils Hensel

© HSB

Aufgabe für die Studierenden innerhalb des Projektes „Roboterplattform“ war der theoretische Entwurf, die Entwicklung, der Bau und die Inbetriebnahme einer hochgradig manövrierfähigen Roboterplattform, ausgestattet mit einem Greifer aus einer Formgedächtnis-Legierung sowie einer Kamera zur tag-Erkennung, die Pakete unterschiedlicher Größe in ihrer Raumlage erkennt, sodass der Greifer diese greifen kann. Weiterhin sind die Pakete in einer Befüllstation mit Granulat zu befüllen und anschließend in einem Magazin abzulegen. Durch einen Bediener angefordert, ist ein volles Paket (klein, groß) aus dem Magazin auszugeben. Das Projekt ist in einer Projektorganisation in verschiedenen Teams unter Einhaltung eines Termin- und Kostenrahmens bearbeitet worden.

© HSB

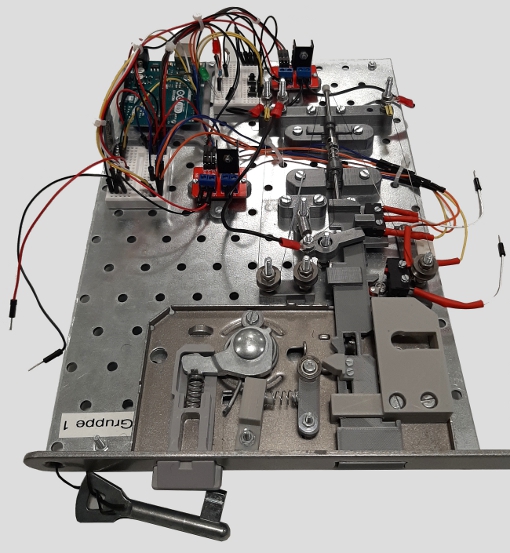

Aufgabe für die Studierenden beim Projekt „Smartlock“ innerhalb der Lehrveranstaltung „Konstruieren mit Neuen Aktoren“ war der theoretische Entwurf, die Entwicklung, der Bau und die Inbetriebnahme einer Schließeinrichtung mit Formgedächtnisaktorik und einer kontaktlosen Steuerung via Smartphone. Die Schließeinrichtung besteht aus einem automatisierten Linearstellelement, das durch eine sehr einfache, kompakte und geräuschlose Aktorik aus einer Formgedächtnislegierung beispielhaft zum schlüssellosen Ver- und Entriegeln eines Türeinsteckschlosses eingesetzt werden kann. Dieses Türschloss ist im Sinne des Internet of Things (IoT) über eine Smartphone-App steuerbar. Verschiedene Projektgruppen haben die Aufgabe ausgehend von einem Pflichtenheft auf sehr individuelle Weise elektromechanisch gelöst.

© HSB

Aufgabe für die Studierenden beim Projekt „AuBaMo - Automatisierte Batteriemontage“ innerhalb der Lehrveranstaltung „Konstruieren mit Neuen Aktoren“ war der theoretische Entwurf, die Entwicklung, der Bau und die Inbetriebnahme eines Gerätes zur vollautomatischen Montage von Knopfzellen in einen Halter mittels Formgedächtnisaktorik. Neben der sensorgesteuerten Zuführung von Batterie und Batteriehalter haben die teilnehmenden Studierenden in Teams unter Einhaltung technischer Randbedingungen den Montagevorgang auf sehr individuelle Weise umgesetzt.

© HSB

Aufgabe für die Studierenden innerhalb des Projektes „automatisierte Paketsortierung“ war der elektromechanische Entwurf, die Entwicklung, der Bau und die Inbetriebnahme eines vollautomatisierten Sortiersystems von Paketen einheitlicher Größe und einheitlichen Gewichts hinsichtlich ihrer Zielmarke. Das Gesamtsystem besteht aus einer Parallelkinematik, die wiederum über einen Greifer die Pakete einzeln greifen kann. Über eine Kamera wird die Zielmarke der Pakete erkannt und abhängig davon das Paket auf eine von vier Rutschen abgelegt. Ein Förderband für die Bewegung der Pakete sowie eine Schiebeeinheit zur Bewegung der Pakete in die Kontrollposition waren Teil des Projektumfangs. Softwareseitig übernimmt eine entwickelte State-Machine den Gesamtablauf der Kommunikation und der Bilderkennung zusammen mit einem Tensorflow

Machine-Learning-Model, das die Aufnahme und Klassifikation der Bilder umsetzt.Eine übergeordnete Steuerung steuert und koordiniert die Teilsysteme untereinander.

Das Projekt ist in einer Projektorganisation in verschiedenen Teams unter Einhaltung eines Termin- und Kostenrahmens bearbeitet worden.

Die Hochschule Bremen im Allgemeinen wie die Fakultät Elektrotechnik und Informatik im Speziellen haben Partnerhochschulen und Partnerfakultäten in der ganzen Welt. Die zwischen der Fakultät und den ausländischen Partnern vereinbarten Abkommen regeln den Austausch von Studierenden und stellen die Möglichkeit zur Internationalisierung des Studiums dar. Sprechen Sie uns bei Fragen zum Auslandsaufenthalt während des Studiums gerne an.

Die Lehrinhalte der Studiengänge Automatisierung und Mechatronik weisen durch zahlreiche Schnittstellen mit kooperierenden Industrieunternehmen einen hohen Grad an Praxisbezug auf. Diese Kooperationen finden statt in der Forschung wie in der Lehre: Durch viele industrienahe Abschlussarbeiten sowie durch das Dualstudium mit seinen eingerichteten Beiräten werden aktuelle Bedarfe erfasst. Lehrinhalte in den Studiengängen können so passgenau zu den Anforderungen der Industrie ausgestaltet werden.

Durch zahlreiche drittmittelgeförderte Verbundprojekte ist die Fakultät in engem Kontakt mit kleinen und größeren Industrieunternehmen und erhält dadurch Einblick in deren fachlichen Bedarf an Technologie sowie personellen Bedarf an Absolventen.

Prüfen Sie die Bewerbungsfristen und Zulassungsvoraussetzungen für Ihren Wunsch-Studiengang.

Für die duale Variante gilt zusätzlich: Informieren Sie sich über verfügbare Plätze bei einem Partnerunternehmen.

Fragen zum Studiengang beantworten die Ansprechpersonen auf den Studiengangsseiten. Bei weiteren Fragen rund um Ihre Entscheidung für ein Studium an der HSB helfen unsere Beratungs- und Serviceeinrichtungen weiter.

Für die duale Variante gilt: Sie bewerben sich zunächst beim Partnerunternehmen, mit welchem die Hochschule Bremen einen Kooperationsvertrag zur Durchführung des Studiums geschlossen hat. Danach melden Sie sich im Bewerbungsportal der HSB an.

Für die nicht-duale Variante gilt: Sie bewerben sich direkt bei der Hochschule Bremen.

Für die duale Variante gilt: Sie immatrikulieren sich mit dem Praxis-/Studienvertrag, den Sie mit einem Partnerunternehmen geschlossen haben.

Für die nicht-duale Variante gilt: Sie immatrikulieren sich, nachdem Sie eine Zulassung von der HSB erhalten haben.

Für die duale Variante gilt: Sie starten zum 1. August oder zum 1. September in die Praxis im Unternehmen. Im Herbst beginnt Ihr Studium an der Hochschule Bremen.

Für die nicht-duale Variante gilt: Sie beginnen Ihr Studium im Herbst an der Hochschule Bremen.